型稽古は軸作り?| 空手 千葉市

空手道の石塚克宏です。 今回は「型」「形」について、さらに深く掘り下げて書いてみたいと思います。

さて、「型」と「形」、この二つの表記について、どちらが正しいのかという議論があります。 東京オリンピックでは「形」が公式に使用されましたが、過去には「型」も広く使われていました。

言葉の意味としてはどちらも大きな違いはなく、どちらを使っても誤りではないと言われています。

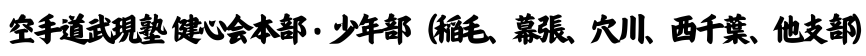

上記の写真は30年以上前の月刊「空手道」の広告の写真です。

この広告の左側をご覧になれば分かるようにどちらも使っていました。

先程も書いたように意味はどちらも同じと言う事でどちらも使っても良いようです。

しかし、私自身は「型」という表記の方がしっくりきます。 そのため、当道場の演武会や指導では「型」を使用するようにしています。

では、なぜ「型」の方が適していると考えるのか。 それにはいくつかの理由があります。

まず、「形」という言葉は、あくまで見た目の構造を示しているように感じます。 表面的なもの、外形的なものというニュアンスが強いのではないでしょうか。

一方で「型」という言葉は、単なる動作の連なりではなく、その技術の意味や背景、精神性が込められたもののように思えます。 また、「型」にはある種のタイプや枠組みという概念が含まれており、それぞれの技術が一つの形式として完成されていることを示していると考えられます。

空手の型稽古において、一つひとつの動作を正しく覚え、体に馴染ませていく過程で、自然と「軸」が形成されていきます。

例えば、追い突きや前蹴りといった移動を伴う技を行う際、頭の高さを一定に保つことが求められます。 これは体の軸がしっかりしていなければ実現できません。

軸が定まらないと、動きがブレてしまい、技にスピードや力強さを加えることが難しくなります。 したがって、型稽古を通じて、正しい姿勢と安定した軸を身につけることが重要なのです。

「では、移動稽古だけをやればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。 確かに移動稽古も非常に重要な鍛錬の一つです。

しかし、移動稽古だけでは身につかない要素もあります。 例えば、型の中には通常の移動稽古では経験できない複雑な回転や方向転換の動きが含まれています。

型の動きを正確に行うことで、ただ単に前後の動きだけでなく、左右や回転を伴う動きでもバランスを崩さずに力を発揮できるようになります。 これは、実際の組手や護身においても非常に役立つスキルです。

また、型の稽古を行うことで、脳が体の動きをより精密にコントロールできるようになります。 型の中で特定の動作を繰り返すことで、身体が自然とその動きを記憶し、瞬時に正しい姿勢を取れるようになるのです。

さらに、型の稽古には精神的な要素もあります。 型を通じて集中力を高め、自己を見つめ直す時間を持つことで、精神的な成長も促されます。

私はこのような理由から、「形」よりも「型」という表記を選びました。

もちろん、これは私の個人的な考え方であり、すべての人が同じように感じるとは限りません。 正式に決まっているわけではないため、異なる意見があることも理解しています。

しかし、当道場においては「型」を使う方針をとり、稽古を行っています。 型稽古を通じて、空手の技術だけでなく、体の軸や精神的な安定も養っていきたいと考えています。

最後に、型稽古の重要性を改めて述べておきます。 型は単なる「見せる」ためのものではなく、空手の本質を学ぶための重要な要素です。 しっかりと型を学ぶことで、技の意味を理解し、実際の応用力も向上します。

皆さんも、型稽古を通じて自分の軸を見つけ、強くしなやかな動きを身につけてください。

これからも空手の探求を続け、型の奥深さを追求していきたいと思います。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。押忍。