千葉で磨く空手の極意:学びは真似から始まる! | 空手 千葉市

空手道武現塾 健心会・代表 石塚克宏(千葉市)

こんにちは。空手道武現塾の石塚克宏です。

今回は、私が日々の指導の中で感じている「学ぶことの本質」、特に“真似る”ことの大切さについて、少し熱く語らせていただきます。

ある講演会で聞いた衝撃的な話

数年前、ある講演会に参加した際に、非常に印象的なエピソードを聞きました。

その方は、東京都内の誰もが名前を知っているような有名私立大学で、学長や教授と話す機会があったそうです。

そこで聞いたのは、驚くべき言葉でした。

「最近の入学生の学力が以前よりも落ちていて、入学前に特別講習をしなければ授業についていけないのです。高校では一体何を教えているんでしょうかねぇ?」

この話を受けて、その方は高校の校長先生たちと話をしたそうです。すると、そこでも同じような答えが返ってきました。

「最近の新入生のレベルが本当に下がっているんです。困っていますよ。中学校では何をしているのか…」

そして中学校の先生たちに話を聞くと、同様の反応。

次は小学校の先生も同じく「最近の子は…」と。

最後に幼稚園の園長に話を聞いたところ、こう言ったそうです。

「最近の子は、少しの時間でもじっと話を聞けないんですよ。落ち着きがなくて、ソワソワしている子が多いですね。もしかしたら赤ちゃんの頃に、親がちゃんと“あやす”ことをしていなかったのかもしれませんね。」

それを聞いた保護者の一人は、こう言ったそうです。

「“あやす”って、どういうことですか?」

この話には、さすがに私も衝撃を受けました。

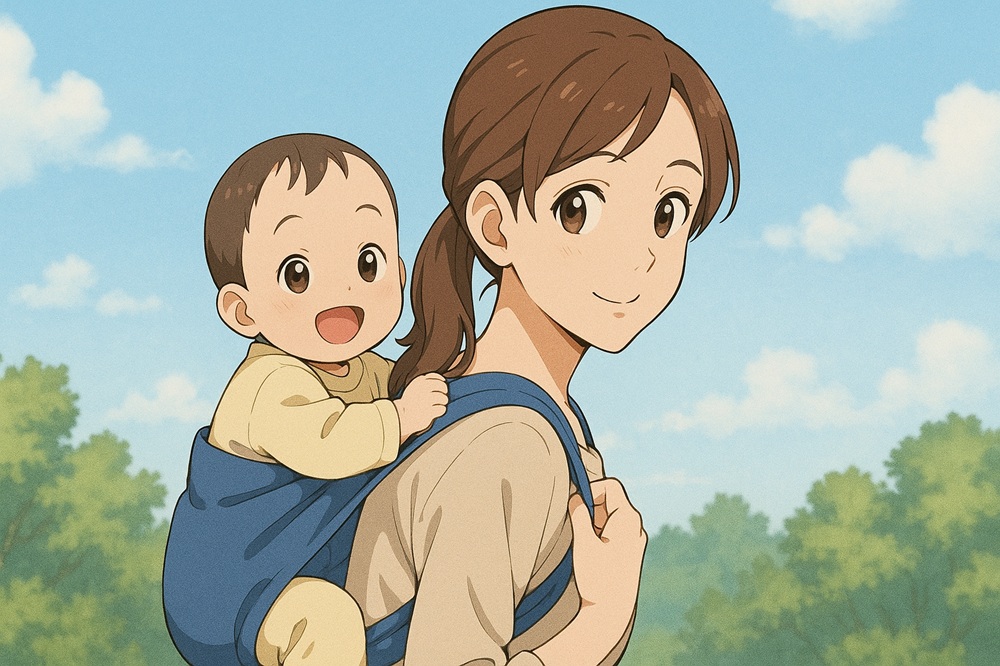

2. 「あやす」ことの意味とは?

ここからは私の仮説であり、科学的な裏付けがあるわけではありませんが、お付き合いください。

私は「愛情ホルモン」とも呼ばれる“オキシトシン”が関係しているのではないかと考えています。

つまり、赤ちゃんと保護者がスキンシップを通して心と身体を通わせることが、集中力や落ち着きといった“土台”を育てる鍵ではないかと。

現代はベビーカーの普及、スマホの普及などで、親が子どもを直接抱っこしたり、おんぶしたりする機会が、私たちの時代よりも確実に減っています。

それが、子どもたちの“人の話を聞く力”や“落ち着き”に影響を与えているのでは?と思うのです。

3. 背中に宿る安心感

私は、自分が赤ちゃんだった頃の記憶を、断片的ではありますが少し持っています。

もちろん産道を通った記憶まではありません(笑)。

でも、「おんぶされていた記憶」は鮮明に残っています。

父親、母親、兄、姉、祖母、それぞれにおんぶされた記憶がありますが、やはり母親の背中が一番心地よく、安心できたんです。ぬくもり、体温、揺れ…。すべてが「安心そのもの」でした。

ちなみに、2〜3歳までの子どもに限定すると、約8割が産道を通った記憶を持っているそうです。

小さな頃の体験や記憶というのは、実は思っているよりも脳に深く刻まれているのかもしれませんね。

それに比べて、自転車の前かごに乗せられていた記憶もありますが、踏切などガタガタ道を通る時にカゴの金具が肩や太ももに食い込んで痛かったことのほうが印象的です(笑)。

4. 真似ることから始まる“学び”の力

話を空手に戻しましょう。

日々、道場で子どもたちと接していると、やはり「集中できる子」は、先生の話をじっと聞いています。そして私の動きをよく見ています。

つまり、“真似よう”としているのです。

逆に、集中できない子は、話は聞いているようで聞いていない。キョロキョロして、落ち着きがない。そして私の動きも見ていない。だから技もなかなか上達しない。

この違いは、稽古の質に直結します。

“真似をする”という行為には、ただ形をなぞるだけでなく、観察力・集中力・思考力が総動員されているのです。

真似をする子は、上達が早いだけではありません。

「じっと見る」という姿勢は、技術の習得だけでなく、“観る力”を養います。そして、それは空手だけでなく、あらゆる分野で役立つ“学びの土台”です。

たとえば、技を真似しようとしている時、その子は無意識のうちに「どうしてその構えなのか?」「なぜそこで踏み込むのか?」「相手の動きに対してどう反応しているのか?」という思考を働かせています。

つまり、真似すること自体が、“考える稽古”になっているのです。

そしてもう一つ、大きなポイントがあります。

真似をするという姿勢の根底には、「強くなりたい!」という“欲”があります。憧れや目標を持っている子は、誰かの動きをじっと見つめ、心の中で「自分もああなりたい」「あの技を出せるようになりたい」と強く思っています。

この“なりたい欲”が、日々の稽古のエネルギーとなり、継続につながる。

そして続けるうちに少しずつ上達し、できるようになれば嬉しい、楽しい、面白い。

こうした好循環が生まれるのです。

また、真似をする子は「いい所を盗む」という感覚を自然に身につけています。

相手の良い部分に気づき、「これ、自分にも使えないかな?」「この人の動き、なんかキレがあるな。何が違うんだろう?」と観察し、分析するようになる。

すると今度は、試合の相手の癖、隙、パターンにも敏感になってきます。

これは、単なる技術力の向上にとどまらず、“勝負勘”や“状況判断力”の強化にもつながっていきます。まさに、学びの連鎖。

さらに私が指導していて感じるのは、こうした「真似が上手な子」は、空手だけでなく、他の分野でも似たような姿勢を見せているということです。

学校の勉強でも、優れた先生や友達のやり方を取り入れたり、スポーツのフォームを自分なりに調整したり。

学ぶことに対して素直で、吸収力が高いのです。

つまり、“真似る力”は、空手の技術習得にとどまらない、“生きる力”の基礎と言っても良いかもしれません。

5. 守破離の“守”を徹底せよ!

私は以前書いた「守破離」のコラムでも述べましたが、武道における成長の第一段階「守」は、まさに“真似る”ことです。

- 師匠の技を見て、そっくりそのまま真似る。

- 声のトーン、間の取り方、立ち姿、構え方をじっくり見る。

- 技の流れ、タイミング、力の使い方までをしっかり見る。

それを繰り返すうちに、自然と“理解”が深まってきます。

ただ頭で考えているだけでは、いつまでも身につきません。

「真似る」ことを通して、技が身体に染み込み、それがやがて「破(は)」=自己流の工夫に繋がっていき、最終的には「離(り)」=自立へと進んでいくのです。

6. 真似ることの大切さは空手に限らない!

この「真似る」という学び方は、何も空手に限った話ではありません。

実は、私自身が空手の指導に活かしているのが、パワーリフティングのトレーニング理論です。

私の師匠であるノーリミッツ代表・三土手大介さんのもとで、パーソナルトレーニングを受けてきました。そこでの学びも、守破離、4スタンス理論からのスタート地点でした。

さらに、三土手さんの一番弟子であり、全日本選手権を3連覇した荒川さん(現在は東京都パワーリフティング協会の役員)から、こんな印象的な話を聞いたことがあります。

「強い人は、人のトレーニングをよく見ている」

この言葉に、私は深くうなずきました。

もちろん、「自分のトレーニングだけに集中する」というスタンスの人もいます。確かに、黙々と自分の世界に入り込むトレーニングスタイルも大切でしょう。

しかし、それだけでは限界が来ます。

人は、自分だけの視点、自分の癖、自分の経験だけでは、成長の“天井”にぶつかってしまうのです。

時間がある時は、他人のトレーニングもよく見るべきだと荒川さんは言っていました。空手の稽古でも同じだと思います。

それは、強い人であっても、まだ初心者であっても同じ。誰からでも学ぶ姿勢があれば、自分の引き出しはどんどん広がっていきます。

たとえば、強い人の動きには当然、見習うべき点があります。でも、実は弱い人の中にも「これは良い!」と思える動きや工夫があることも多いのです。

逆に、どんなレベルの人でも、「あれ?なんでこんな動きをしているんだろう?」と疑問を持つような箇所もあります。

そこに気づくことで、「もしかして、自分にも同じような悪癖があるのではないか?」と、自身を振り返るヒントにもなるのです。

この「他者を観察して、良いところを取り入れ、悪いところを反面教師にする」

――これも、すべては“真似ること”から始まっています。

つまり、真似るという行為は「模倣」ではなく、「学びの入り口」なのです。

たとえば、絵画の世界でも、最初は巨匠の模写から始めます。

音楽の世界でも、クラシックの名曲や名演奏を真似して覚えることが上達の王道でしょう(素人が偉そうな事を…、すみません)。

ビジネスの世界でも、成功している人の思考法や習慣、会話術をまずは真似ることは非常に効果的だと言われています。

これらは、すべて「真似ること」を通じて、自分のスタイルや力を養っていくプロセスです。

そして最終的に、その人なりの“型”が出来上がっていくのです。

空手の稽古でも同じです。

先輩や先生の動きをよく見て、真似をして、それを繰り返していく中で、「なぜこの動きなのか?」「なぜこのタイミングなのか?」という疑問が湧き、自分なりの答えを探していく――これが本当の意味での“学び”です。

そして、それがやがて“理解”となり、“工夫”となり、“独自性”となっていくのです。

だからこそ、私は全ての道場生にこう伝えたい。

「真似ることを恥じるな。むしろ、誇りを持って真似をせよ」

真似ることは、決して受け身ではありません。

それは、自ら学ぼうとする“能動的な行為”であり、技術と心を育てる、最も実践的な学びの手段なのです。

7. 若者たちへ伝えたいこと

この文章を読んでくれている若い君たちに、私は声を大にして言いたい。

まずは、真似をしろ!

合う、合わないなんてのは、後から分かる。

最初から自分のやり方なんて、無いんだ(あくまでも「やり方=稽古方法」)。まずは真似ろ!

基礎も無いのに独自性を出そうとしても、上手くいかないのが現実だ。

まずは徹底的に真似て、真似て、真似て。

それを何度も繰り返して、初めて“学び”が始まるんだ。

そうやって君は一歩ずつ“極意”に近づいていく。

空手も、勉強も、仕事も、人間関係も、全部そう。

“見て、感じて、真似る”――それができる人が、最終的に“本物”になるんだ。

そしてこの「真似る力」は、ただ技を身につけるためだけのものではない。

周囲を観察する力、流れを読む力、そして空気を感じる力――そういった人として大切な感覚も育まれていく。

たとえば、空手の約束組手。

これは単に技を繰り出すだけでなく、相手の動きや呼吸を読み、間合いを感じてこそ成立する。

もし間違った技を出せば、自分が怪我をするだけでなく、相手にケガをさせてしまうことだってある。

そうなれば稽古どころの話ではない。相手の体や心も傷つける結果になる。

これは、社会に出てもまったく同じことが言える。

空気が読めない、自分のことしか見えていない――それは信頼を失う原因になる。

“見て学ぶ”“察して気づく”というのは、人間関係の潤滑油でもあるんだ。

だからこそ、真似るという行為を軽く見てはいけない。

それは、自分を成長させるだけでなく、人との関係性を築くうえでも、ものすごく大事なことなんだ。

終わりに

空手道武現塾では、子どもたちが“真似る力”を育てることを大切にしています。勿論、大人もです。

真似るという行為は、決して「自分がない」ことではありません。むしろ、自分を育てるための最も大切な第一歩です。

「学ぶは真似るから」

この言葉を、改めて心に刻んでほしいと思います。

さあ、今日からまた一緒に稽古だ。

私や先輩の動きを、しっかり見て、真似してみろ。

そして、自分の技を、極めていこうじゃないか!

押忍!