千葉市・空手道武現塾での大会。1回で30時間、50時間の稽古に匹敵! | 空手 千葉市

【1回の大会で30時間、50時間分の稽古に匹敵する】

空手道武現塾 健心会・代表 石塚克宏(千葉市)

こんにちは、空手道武現塾の石塚です。

今回のタイトル「1回の大会で30時間、50時間分の稽古に匹敵する」という言葉は、私が若い頃に大変お世話になった大道塾の東孝先生がおっしゃっていたものです。当時はその意味を漠然と理解していたつもりでしたが、現役時代に試合を重ねるうちに、そして今、指導者として選手たちを見守る立場になった今では、その真意が身に染みて理解できるようになりました。

この言葉には、経験を積んだ者でなければ分からない重みがあります。単に技術を披露するだけの場ではなく、試合という非日常の舞台は、心と体に強烈な刺激を与え、極限状態でしか得られない気づきや成長を与えてくれます。今回は、その「試合に出る意味」について、私自身の経験と道場での実例を交えながら、じっくりお伝えしたいと思います。

試合に出る理由は「強くなるため」

私は、日頃から生徒たちにこう言い続けています。

「強くなってから試合に出るのではなく、強くなるために試合に出るんだ」

この言葉は、空手道武現塾の指導方針の根幹でもあります。確かに、「ある程度技術が身についてから出場したい」という気持ちはよく分かります。しかし、そうやって自信がつくまで待っていたら、永遠に試合に出られないかもしれません。

試合という明確な目標があると、稽古の内容や取り組み方がまるで違ってきます。試合に出る、と決めた時から普段の稽古により熱が入り、同じ稽古をするにも、より質の高い稽古が出来ます。技の精度を上げたい、体力をつけたい、集中力を切らさないようにしたい──稽古に取り組む意識が格段に高まります。技の反復にも意味が生まれ、1つ1つの動作に責任と目的が宿ります。

誰もが「負けず嫌い」

よく「私は負けず嫌いだから…」という言葉を耳にします。でも、私はこう思います。

「人はみな、根っこでは負けず嫌いだ」

大人でも子どもでも、勝ちたい、負けたくないという気持ちは本能的なものです。試合に出ると、その気持ちがより鮮明になります。だからこそ、試合が近づくにつれ緊張し、自信を無くす人も出てきます。

しかし、負けたくない気持ちが強すぎると、「どうせ勝てないなら出ない方がいい」と消極的な思考に陥ってしまうこともあります。けれども、その不安を乗り越えて試合に出場することを決めた時、人は一段成長します。その覚悟が、稽古の質をさらに高めるのです。

道場でも「試合に出たくない」と言っていた子が、思い切って出場を決めた後の変化は見ていて驚くほどです。明らかに稽古に集中するようになり、目の色が変わるのです。これが、試合の持つ力だと私は確信しています。

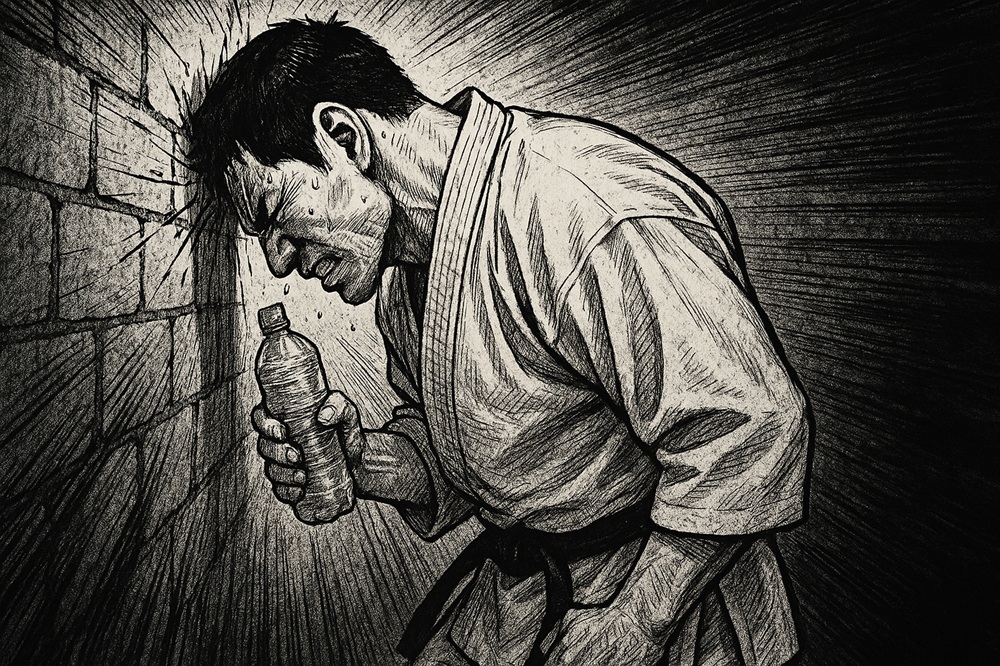

試合当日の緊張感は貴重な経験

試合当日は、誰もが緊張します。試合直前は緊張がマックス。大人では自分の顔を殴ったり、壁に頭をぶつけて気合いを入れる選手も珍しくなりません。それも精神のコントロールをしている証拠です。ベテラン選手であっても、心が落ち着かないものです。手足が冷たくなったり、トイレが近くなったり、頭が真っ白になったり──そんな経験をしたことがある人も多いでしょう。

これは、身体が「戦闘状態」に入る準備として、さまざまなホルモンを分泌するためです。アドレナリンやコルチゾール、ドーパミンなどが一気に体を駆け巡り、心と体を極限に追い込んでいきます。

ある生徒は「大地震でも起きて中止にならないかな…」と漏らしていました。けれども、直前になると「よし、やるぞ!」と自分の気持ちを切り替えることができたのです。これは、まさに精神的な成長そのものです。

あの独特な空気、相手の気配、審判の合図、観客の視線……そのすべてが、稽古では得られない経験を与えてくれます。

そして何より、試合独特の“日常では味わえない緊張感”こそが選手を大きく成長させてくれます。緊張に飲まれるのではなく、「今の俺って緊張してるぜ!」と感じながらその状況を楽しめるようになってくれば、それはかなり場慣れしてきた証拠です。緊張した方がパフォーマンスは上がるというのも事実であり、緊張した中でも身体をリラックスさせ、心を集中させることができれば、それは大きな精神的技術の一つと言えるでしょう。

一人で立つということ

畳の上に立つと、そこにいるのは自分と相手、そして審判だけです。応援は届いても、実際に戦うのは自分しかいません。そこには、逃げ場も言い訳もありません。

試合で思うように動けないのは当たり前です。でも、逆に試合の場で普段以上の力を発揮する生徒もいます。それは、緊張が良い方向に作用し、潜在能力を引き出してくれるからです。試合という「非日常」の中でこそ、真の成長があるのです。

一人で立ち、一人で決断し、一人で勝ち、一人で負ける。その重みを経験することが、道場内では得られない深い学びとなるのです。

「場慣れ」こそが実力を伸ばす鍵

試合経験を積むことで、「場慣れ」していきます。場慣れとは、緊張感や独特な空気に慣れ、自分の力を出し切れるようになることです。一度や二度ではなかなかうまくいきませんが、回数を重ねることで心と体が慣れ、自然と集中力や判断力も磨かれていきます。

道場では出せなかったスピードや力が、試合場では自然に出る。その成功体験は、自信へとつながり、次のステップを引き上げてくれます。

試合の中で発揮される「火事場の馬鹿力」は、自分の限界を引き上げる最高のトリガーです。だからこそ、1回の大会で30時間、50時間分の稽古に匹敵するというのは、誇張ではないのです。

成長には挑戦が必要

「もう少し強くなってから…」「勝てるようになってから…」

そう思って試合を避けていると、いつまでも成長のチャンスを逃してしまいます。試合で負けても、ミスをしても、そこから学ぶことは計り知れません。

まず挑戦する。その姿勢が、自分を高める第一歩なのです。空手を学ぶ者として、試合に出てみたいと思うのは当然ですし、それこそが健全な向上心と言えるでしょう。

挑戦することで、失敗を恐れずに行動できるようになります。試合に限らず、勉強や仕事、人間関係にもその経験は活きてきます。空手を通して得た勇気と度胸は、一生の財産になります。

私自身の経験から

私も空手と並行して、ウエイトトレーニングに励んでいました。ただトレーニングを続けるだけでは飽きてしまうと感じ、思い切ってパワーリフティングの大会に出ることを決意しました。

目標ができると、それに向けての準備が楽しくなります。「次は○kgを持ち上げよう」「大会までにフォームを安定させよう」と、やるべきことが明確になるからです。空手の試合もまったく同じで、試合という目標があることで、稽古に取り組む姿勢が変わります。

今は怪我のため出場できていませんが、また挑戦したいと思っています。試合という舞台が、私にとっても大きな成長の場だったからです。

同じように、生徒たちにも目標を持ってほしいと願っています。試合の目標があるから、努力できる。努力するから、成長できるのです。

勝敗を超えた価値

試合に出る以上、勝ちたいという気持ちは当然あります。でも、それ以上に大切なのは「どれだけ本気で向き合えたか」です。勝っても反省点はあるし、負けても得るものはあります。

試合とは、結果よりも過程にこそ価値がある。

試合を通じて、自分の弱さに気づいたり、周囲への感謝を実感したり、思わぬ成長に出会ったりします。これらすべてが、空手を続ける意味そのものと言ってもいいでしょう。

勝ち負けに一喜一憂せず、自分の成長にフォーカスしてほしいと思います。

まとめ──だから試合に出るべきだ

空手道は、ただ勝つことだけが目的ではありません。自分の限界を知り、それを乗り越えるための道です。武道とは、己と向き合い続ける旅でもあります。

だからこそ、私はこれからもこう言い続けます。

「強くなってから試合に出るのではなく、強くなるために試合に出よ!」

そして、

「1回の大会は、30時間、50時間分の稽古に匹敵する」

という東先生の言葉は、今も私の中で生きています。

皆さんも、試合という成長の舞台にぜひ挑戦してみてください。

その一歩が、あなたの未来を変えるかもしれません。

押忍!