千葉市・空手道武現塾で育む精神力の強さとは? | 空手 千葉市

千葉市・空手道武現塾で育む精神力の強さとは?

空手道武現塾 健心会・代表 石塚克宏(千葉市)

こんにちは。空手道武現塾の石塚克宏です。

今回は「精神力の強さ」について、空手道場での経験を通じてお話しします。「精神力を強くしたい」と願って道場に来る方は多くいらっしゃいますが、その“強さ”とは何を指すのでしょうか?

精神力のかたちは一つではない

精神力とは、実に多様なかたちを持つものです。

- 普段は静かなのに、試合になると気迫を見せる人。

- どれだけキツくても弱音を吐かない人。

- 怪我以外で休まず通い続ける継続力。

- 強烈な攻撃を受けても動じない心。

- 周囲に流されず、ぶれない芯の強さ。

このように、精神力には「頑張る」「耐える」「挑む」「受け止める」など、いくつもの側面があります。大切なのは、自分なりの「強さ」を見つけることです。

精神力は「思考」ではなく「行動」から鍛える

「心を鍛えるには、まずは心を整えることが大切」——そんな言葉を耳にすることがあります。しかし私の経験から言わせてもらえば、精神力というものは、頭の中であれこれと考えているだけでは強くなりません。むしろ逆に、考えすぎて動けなくなるケースの方が多いように思います。しかし、体を動かす前には「正しく立つ」をやり、脳を安定させてからやるのが私の鉄則です。

精神力を本当に育てたいのなら、最初に必要なのは「思考」ではなく「行動」だと思ってます。

これは、以前書いたコラム「まずは行動」や「1回の大会で30時間、50時間の稽古に匹敵する稽古」の中でも触れたテーマです。「まずやってみる」「一歩踏み出す」——このような小さな行動が、自分の思考や感情を少しずつ変えていくのです。

たとえば、試合に出場することを想像してみてください。試合が近づくにつれて、「勝てるかな…」「負けたら恥ずかしいな…」「周りにどう見られるだろう」と、不安や恐れが次々と押し寄せてきます。でも、それでも「出る」と決めてマットに立った瞬間、自分でも驚くような力が出ることがあります。

これはまさに、「行動が思考を変える」瞬間です。怖さを抱えたままでもいい、覚悟ができていなくてもいい。それでも前に出ること。やるしかないのです。実際にその場に立ってみて初めて、「自分にもできるかもしれない」という感覚が芽生えるのです。

空手の稽古も同じです。最初からモチベーションが高くなくても構いません。道場に足を運び、道着に袖を通し、まずは基本稽古に取り組む——この繰り返しの中で、徐々に心が整ってきます。稽古を重ねることで、「今日はやりたくない」という気持ちがあっても、「でも来たからにはやろう」と、行動が思考を引っ張ってくれるようになるのです。

また、精神力を鍛える上で特に有効なのが「試合に出ること」です。負けるのが怖い、恥をかきたくない、痛い思いをしたくない——それらすべての恐怖を背負いながら、それでも挑む。そうした経験があるからこそ、人は内側から強くなれるのです。

行動のない思考は、ただの空想で終わってしまいます。頭の中でイメージトレーニングをすることも大切ですが、それは実際の行動が伴ってこそ意味を持ちます。怖くても、不安でも、まずは一歩。精神力の第一歩は、いつだって「体を動かすこと」から始まります。

キツい時こそ“やる”ことが大事

誰にでも、体が重い日や気分が乗らない日はあります。仕事や勉強で疲れていたり、モヤモヤした気分が抜けなかったり。そんなとき、「今日は稽古を休もうかな」と思うのは自然なことです。実際、空手の稽古は体力も精神力も使います。気持ちが乗らない日にやるには、正直きつい。

でも、ここが分かれ道なんです。

「気持ちが乗らないから休む」のではなく、「乗らなくても、まずはやってみよう」と一歩踏み出すかどうか。これが精神力の鍛えどころです。

以前、道場に来た大人の生徒に、よく私はこう言います。「道場に来ただけで今日の半分はクリアだ」と。やる気がある日だけ稽古に来て、きつい日は休む。それでは精神力は育ちません。むしろ、やる気がない時こそ行動する。その行動が「習慣」となり、習慣が「信念」となって、心の柱を作っていくのです。

試合の時も同じです。相手が強い、自分の調子が悪い、体が重い…。そんなコンディションの中でも、試合場に立つ覚悟を持つ人は、本番で信じられない集中力と底力を発揮します。逆に「万全でないと出たくない」と思ってしまう人は、いつまで経っても精神的な壁を越えられません。

私はよく「“やる気があるからやる”のではなく、“やるからやる気が出る”」という話をします。どんなに気分が沈んでいても、身体を動かしているうちにスイッチが入り、気持ちが整ってくることがあります。だからこそ、「まずはやる」。その一歩が、精神力を一段階引き上げてくれるのです。

そして何より、やりきった後の達成感は、何にも代えがたい自信になります。自分で自分を裏切らなかったという誇り。それが「次も頑張ろう」という前向きな気持ちを育み、ひいては生きる力にもつながっていくのです。

試合は“精神力の総合テスト”

空手における「試合」とは、単なる勝ち負けの場ではありません。むしろ、その人の“今の精神力”が試される、いわば総合的なテストのようなものです。

例えば、こんな場面を思い出してください。試合会場に到着し、緊張がピークに達する。名前を呼ばれ、試合場に立つ。相手と向き合う。そして始まる直前のあの一瞬の静けさ——誰もが心臓の鼓動が自分の耳に響くような感覚を経験します。

この時、大事なのは「技術」だけではありません。むしろ、「いかに平常心を保てるか」「緊張や不安に押しつぶされずに立てるか」が鍵になります。そこに必要なのが、精神力です。

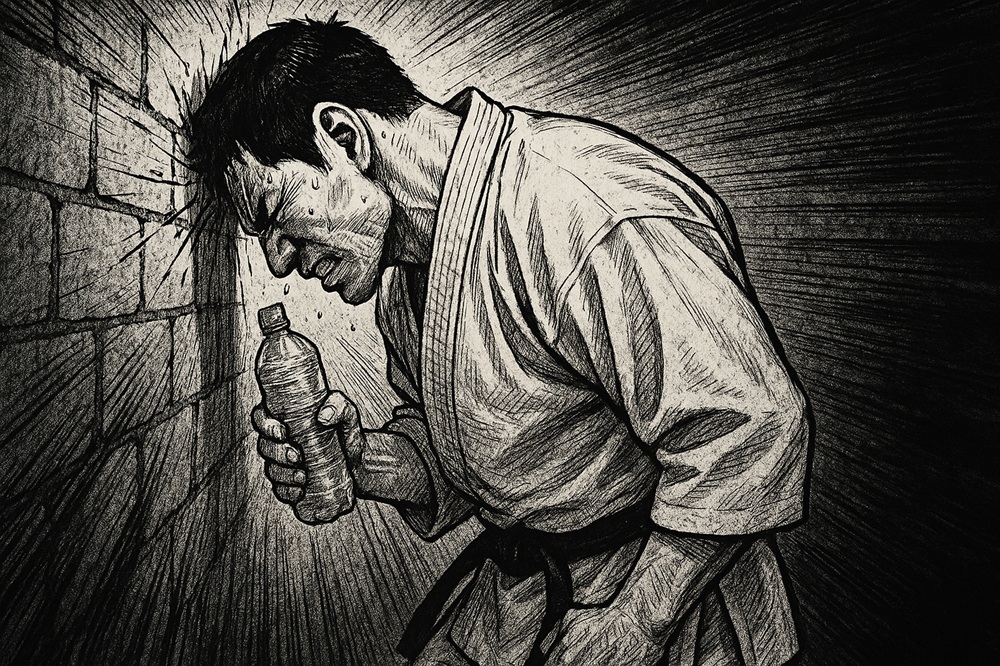

試合では、あらゆる想定外が起きます。審判のコールが聞き取りづらかった、相手が予想以上に強かった、予想外の延長戦になった、あるいは暑さや寒さ、照明の明るさやマットの感触まで——環境も条件も、思い通りにはなりません。

実際、私が立ち会った大会で、停電でエアコンが止まり、真夏の体育館が30度は軽く超えて、気温がかなり上がったことがありました。実際、審判の1人は具合が悪くなり体育館の隅で扇風機に当てられていました。選手たちも汗が目に入る、息苦しい、集中できない。しかし、そんな事には構ってられない。そして、そんな中でも試合は続きます。「こんな環境じゃ戦えない」と思ってしまえば、心が先に折れてしまう。でも、精神力のある選手はそうした状況を受け入れ、自分をコントロールしながら戦い続けるのです。

そして忘れてはならないのが、どれだけ精神力があっても、最初は誰でも不安や恐れを感じるということです。大切なのは、それでも立ち向かう覚悟を持つこと。「怖いけれど、やる」「不安だけど、逃げない」——その積み重ねが、試合を通して真の精神力を育てていくのです。

試合は結果がすべてではありません。その過程において、自分とどう向き合ったか。逃げずに挑戦したか。そこにこそ、空手の価値があります。

小さな行動が強い心をつくる

「精神力」という言葉を聞くと、どうしても「大きなこと」「特別な出来事」で鍛えられるものだと考えてしまいがちです。しかし実際には、強い精神は“日常の小さな行動”の積み重ねの中でこそ育まれます。

以前、私が読んだメンタルトレーニングの本に、こんな一節がありました。

「朝、家族に『おはよう』と挨拶できない子には、まずその一言を習慣づけるようにする。それが精神を鍛える第一歩だ」と。

最初は「たったそれだけ?」と感じるかもしれません。しかし、実はこれがとても深い意味を持っているのです。朝の挨拶一つとっても、自分の殻を破らなければできないことです。普段、人と目を合わせるのが苦手な子や、自己表現が苦手な子にとっては、声を出すことすら勇気が要る。

しかし、毎日繰り返すことで、少しずつその壁は低くなり、自分の心に「できた」という小さな自信が芽生えます。そしてこの小さな成功体験の積み重ねが、やがて「もっと頑張ってみよう」という気持ちへと変化していくのです。

空手の稽古も同じです。いきなり上段回し蹴りや連続技を完璧にできるわけではありません。最初は「挨拶をきちんとする」「道場に遅刻せず来る」「号令をしっかり出す」「正しい姿勢を意識する」——そうした一つひとつの小さな行動が、精神的な成長のスタート地点なのです。

小さなことほど、継続するには根気がいります。逆に言えば、続けられる人はそれだけで精神的に一歩抜きん出た存在だと言えるでしょう。

強い心をつくるために、特別な才能や環境は必要ありません。「小さなことをおろそかにしない姿勢」こそが、長い目で見れば大きな精神力の差となって表れてくるのです。

肉体と精神は表裏一体

「精神力」と聞くと、心の問題だけに思えるかもしれませんが、実は肉体の鍛錬とは切っても切り離せない関係にあります。むしろ、身体を通じてこそ本当の精神力が養われると私は考えています。

たとえば、稽古中に受ける下段蹴りやボディブロー。初心者のうちは、ちょっとした衝撃でも悶絶してしまうことがあります。腹筋がまだ弱く、衝撃への耐性ができていないからです。

しかし、稽古を積み重ねて腹筋が強くなり、脚の筋力がついてくると、不思議なことに同じ攻撃を受けてもダメージの受け方が変わってきます。最初は倒れてしまっていたのが、次第に膝をつくだけで済むようになり、さらには立ったまま耐えられるようになってくる。

このとき、身体が鍛えられたことはもちろんですが、「もう一度来ても、耐えられる」「前より平気だ」という自信が心の中に芽生えています。つまり、身体の強化と同時に、精神的な耐性も一緒に育っているのです。

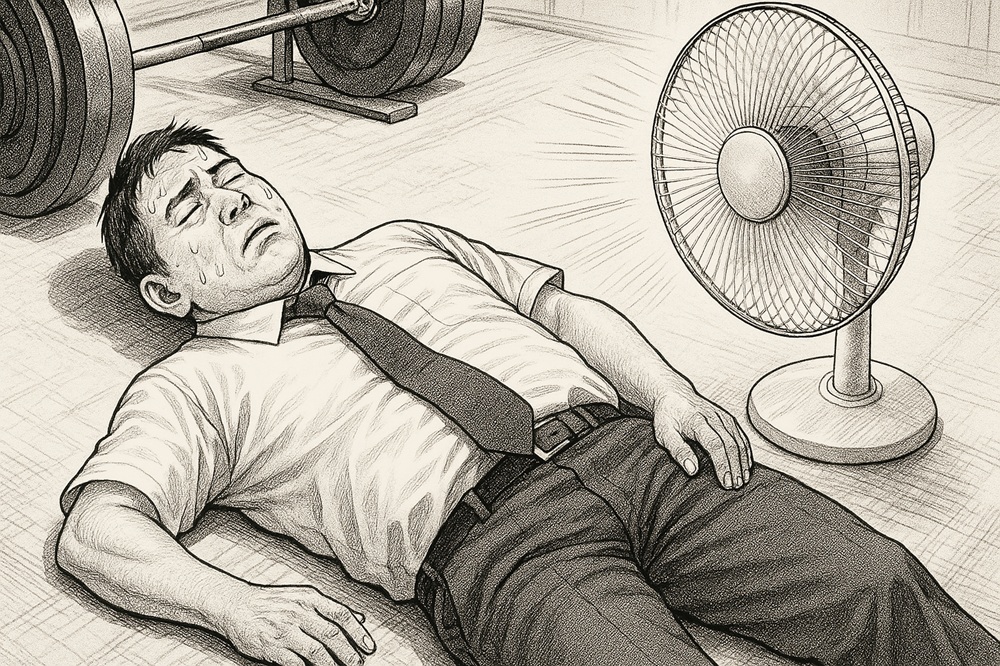

私自身の経験でも、これははっきりと実感しています。学生時代から始めた筋トレでは、最初は数回のスクワットでもヘロヘロになっていたのが、数年後には限界近くまで自分を追い込めるようになっていました。

何度か、スクワットの追い込みをしすぎて、目の前に白い虫のようなものが見えたことがあります。顔に湿疹のような斑点が出て、「何か悪い物でも食べたのか?」と思ったほどです。その時にウエイトトレーニングの師匠に聞いたところ、「それは顔の毛細血管が内出血したんだよ。限界までやった証拠だ」と言われました。

これは決して推奨するやり方ではありませんが、人間の身体は限界を超えることで、同時に心も鍛えられるという一例です。痛みや疲労、苦しさに向き合うことで「逃げない心」が育まれるのです。

精神力とは、意志の力だけで保てるものではなく、「肉体を通じて鍛え上げることのできる力」でもあります。空手の稽古において、技の正確性やスピードを追い求めるのも大切ですが、同時に「耐える力」「持ちこたえる力」も、体と心の連携によって育てていく必要があるのです。

筋トレやランニングも“精神修行”になる

精神力を鍛える方法は、空手だけに限りません。むしろ、日常のトレーニング、例えば筋トレやランニングといった習慣の中でも、心の強さは育てることができます。

私は40年以上、ウエイトトレーニングに取り組んできました。スクワット、デッドリフト、ベンチプレス…。最初はどれも自分の体重すら満足に扱えませんでしたが、継続することで、気がつけば自分の限界を超える重量にも挑めるようになりました。

筋トレで精神力が鍛えられるのは、「今の自分を超える」という意識が常に求められるからです。あと1回。あと1セット。身体が「もう無理だ」と悲鳴を上げている中で、「いや、まだいける」と自分に言い聞かせてバーを持ち上げる——この瞬間こそが精神力の鍛錬です。

特にスクワットやデッドリフトなど、全身を使う種目では、息が上がり、意識が遠のくほど追い込むことがあります。限界を感じたとき、やめるのは簡単。でも、そこで「あと1回」と踏ん張れるかどうかが、心の強さを左右するのです。

ランニングも同じです。最初は数百メートル走るのもやっとだった人が、継続するうちに10km、20kmと走れるようになります。その過程で、「今日はサボろうかな」という気持ちと何度も戦いながら、それでも靴ひもを結び、外に出る——これも立派な精神修行です。

結局のところ、「やらない理由」なんて、いくらでも浮かびます。でもそれを押しのけて一歩を踏み出すかどうか。それが精神力の真価なのです。

空手であれ筋トレであれ、取り組む姿勢は同じです。「やる」と決めたら、迷わず動く。その繰り返しが、自分に対する信頼感を生み、どんな逆境にも折れない“真の強さ”を育ててくれるのです。

精神力を育てるステップとは?

ここまで読んでくださった方の中には、「精神力を鍛えるには結局どうすればいいのか?」と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここでは精神力を育てるための基本ステップを、空手道の指導者としての視点から、わかりやすく整理してみたいと思います。

ステップ①:まずは行動する

精神力は「頭で考えてから行動する」のではなく、「行動してから思考が整っていく」ものだと思っています。やる気が出るのを待っていては、いつまで経っても何も始まりません。

まずは一歩踏み出すこと。たとえば「今日だけは稽古に行ってみよう」「とりあえず道着を着てみよう」「道場に顔だけ出してみよう」——そんな小さな行動で構いません。動き出せば、自然とエンジンがかかってくるものです。

ステップ②:継続する

一度きりの行動では、精神力は大きく変わりません。継続こそが、精神力を本物にしていきます。週1回の稽古でも、3ヶ月続ければ「自分は続けられる」という自信が芽生えます。

「やり続ける」という行動は、他人には見えない地味な努力ですが、自分にとっては揺るぎない支柱となります。これは空手だけでなく、勉強でも仕事でも同じです。

ステップ③:壁にぶつかったらチャンスと考える

精神力が本当に試されるのは「うまくいかない時」「やめたくなる時」です。ここで諦めるのか、もう一歩踏ん張るのか。たいていの人は、ここで差がつきます。

失敗や挫折は悪いことではありません。むしろ、精神力を育てる最大の“チャンス”です。自分の限界を知り、悔しさを味わい、もう一度立ち上がる——そのプロセスこそが、真の心の強さを作り上げるのです。

ステップ④:失敗を恐れず、何度でもやり直す

精神力のある人は、失敗を受け入れる力を持っています。「完璧にやらなきゃ」と思うほど、失敗が怖くなり、行動が止まってしまいます。

でも、実際には誰もが失敗を経験しながら成長しています。空手の試合でも、最初は勝てなくて当然。そこから「どうすれば勝てるか?」と自分と向き合うからこそ、意味があるのです。

. 空手が育む「真の強さ」とは?

空手道を学ぶ最大の魅力は、「心・技・体」を総合的に育てられることにあります。中でも、現代の子どもたちや大人にとって特に必要なのが、“心”——つまり精神力ではないでしょうか。

現代社会では、便利さと快適さが常に身近にあり、「つらいこと」「苦しいこと」に直面する機会が減っています。その結果、ちょっとしたことで折れてしまったり、自信を失ってしまう人が多く見られます。

しかし、空手は違います。礼に始まり、礼に終わる——という基本の型から始まり、相手と向き合う緊張感、痛みを伴う実戦稽古、そして試合という本番の舞台。

どれもが“楽ではない”からこそ、自分の弱さと向き合うきっかけになります。空手の試合場には「逃げ場」がありません。打たれたらどうするか、怖い相手とどう立ち向かうか。こうした場面でしか培えない「真の強さ」が、そこにはあります。

また、空手の稽古はただ体を動かすだけではありません。指導者の話を聞く、正しい姿勢を守る、集中力を切らさない——こうした日々の所作の中にも、精神力を養うヒントが詰まっています。

試合で勝つことも素晴らしい。でも、私は「稽古に真摯に取り組み続ける人こそ、本当に強い人だ」と思っています。勝ち負け以上に、その人の“在り方”にこそ、空手の価値があるのです。

最後に:精神力は「日々の選択」でつくられる

ここまで精神力について様々な角度からお話ししてきましたが、最後にお伝えしたいのは、精神力というのは特別な才能ではなく、「日々の選択の積み重ね」であるということです。

- 「やるか、やらないか」

- 「向き合うか、逃げるか」

- 「続けるか、諦めるか」

こうした選択を毎日、無意識のうちに私たちは繰り返しています。そして、その小さな選択が、自分の性格や心の強さを少しずつ形づくっていくのです。

空手の道場では、毎回の稽古の中で無数の「選択」があります。基本の突きを全力でやるのか、惰性でやるのか。打たれた時に立ち上がるか、うずくまるか。どんな選択をしてきたかが、その人の精神力を映し出しているのです。

強い人とは、常に“正しい選択”ができる人ではありません。何度転んでも、また立ち上がり、前を向いて歩き続ける人です。精神力とは、そうした“諦めない力”のことだと私は信じています。

「心を鍛えたい」「もっと強くなりたい」と思ったら、まずは今日一日を丁寧に生きてみてください。すべてはそこから始まります。

今日の一歩が、1年後、3年後の自分を変えます。その第一歩を、ぜひ空手道武現塾で踏み出してみてください。

押忍!