基本の大切さ| 空手 千葉市

空手道武現塾 健心会・代表 石塚克宏(千葉市)

はじめに:基本に立ち返る

私が空手の道を歩みはじめた頃、幾人もの先輩方から口を酸っぱくして言われたのが「基本をおろそかにするな」ということでした。

この言葉は空手の世界だけに限った話ではありません。

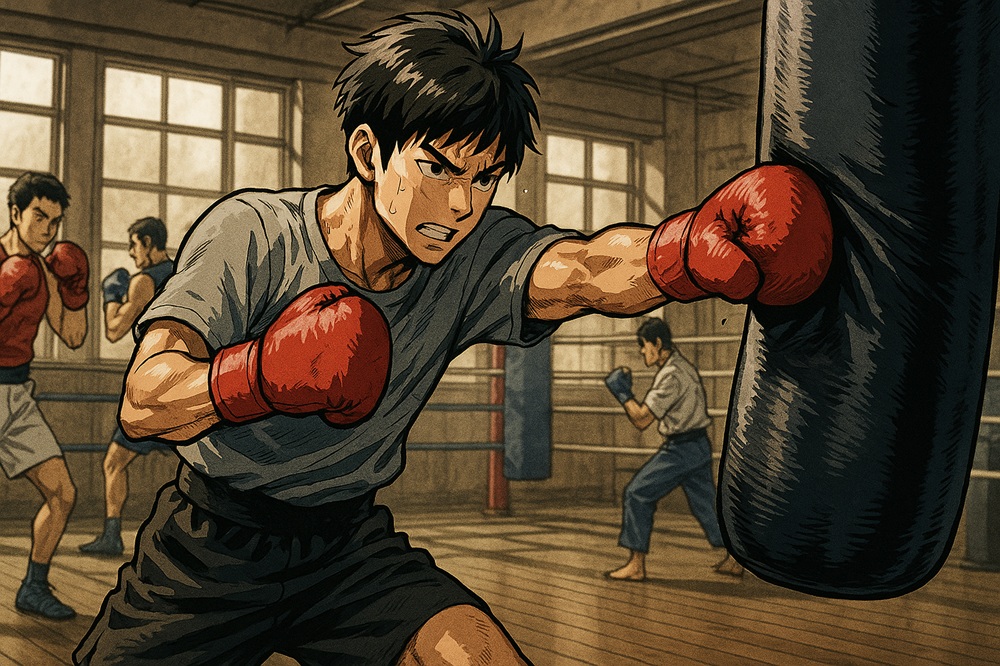

私が空手のパンチ強化の為、一時期学んでいたボクシングの現場でも、まったく同じようなことが語られていました。

今回は、ボクシングの現場での実話を紹介しつつ、「なぜ基本がそれほどまでに重要なのか」を掘り下げていきたいと思います。技術が高度になるほど、結局は「基本に戻る」。この事実を、少しでも多くの人に伝えたいと思います。

エピソード:センスの良い高校生と、不器用な努力家

春になると、ボクシングジムには新しい会員が多く入ってきます。

殆どの人は最初、ロープ(縄跳び)とステップしてのジャブ(左ストレート)だけを2か月間やります。サンドバッグはその後です。

その中に、ある高校生のA君がいました。運動神経が良く、センスがあり、何をやらせても飲み込みが早い。トレーナーたちも彼の能力を高く評価し、早い段階で一番初めに習うジャブだけでなくフックやアッパーなど、さまざまな技術を教えていきました。

一方で、同じ時期に入会したもう一人の高校生、B君。

彼はA君ほどの運動神経はなく、むしろ不器用で、最初はステップ一つにしてもぎこちなかったそうです。誰もが「続かないかもな」と思っていた中、私のボクシングの師は彼を見てこう言いました。

「この子は俺が責任を持って育てる。他の者は口出しするな。」

そして師はB君に対し、半年以上もの間、ジャブと右ストレートのみを徹底的に教え続けたのです。

スパーリングの日、すべてが明らかになる

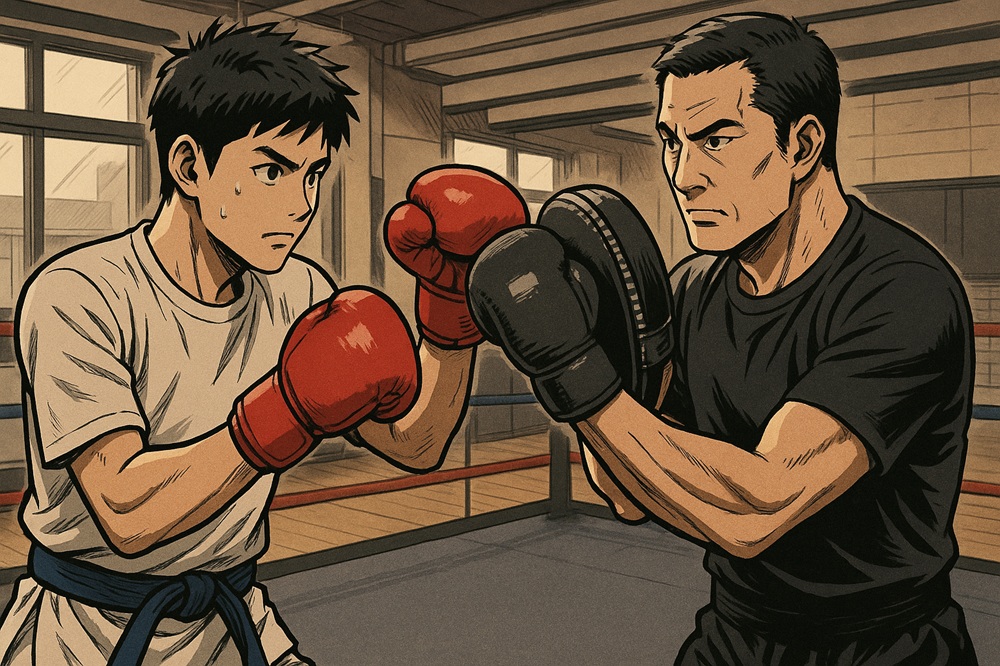

1年後、ジム内でのスパーリング大会が開かれました。

A君とB君は、偶然にもマッチアップすることになります。

A君は技の種類が豊富で、フックやアッパー、ステップワークも一通りこなせる“多彩なボクサー”に育っていました。

一方のB君は、相変わらず“ジャブとストレート中心の戦い方”。見た目には単調にすら見えたかもしれません。

試合開始のゴングが鳴った瞬間、意外な展開が待っていました。

最初こそA君が多彩な技でペースを握っているように見えたものの、時間が経つにつれてB君のジャブとストレートが鋭く、深く入るようになります。そしてとうとう、A君は強烈なワンツーを受けてダウン。勝ったのはB君だったのです。

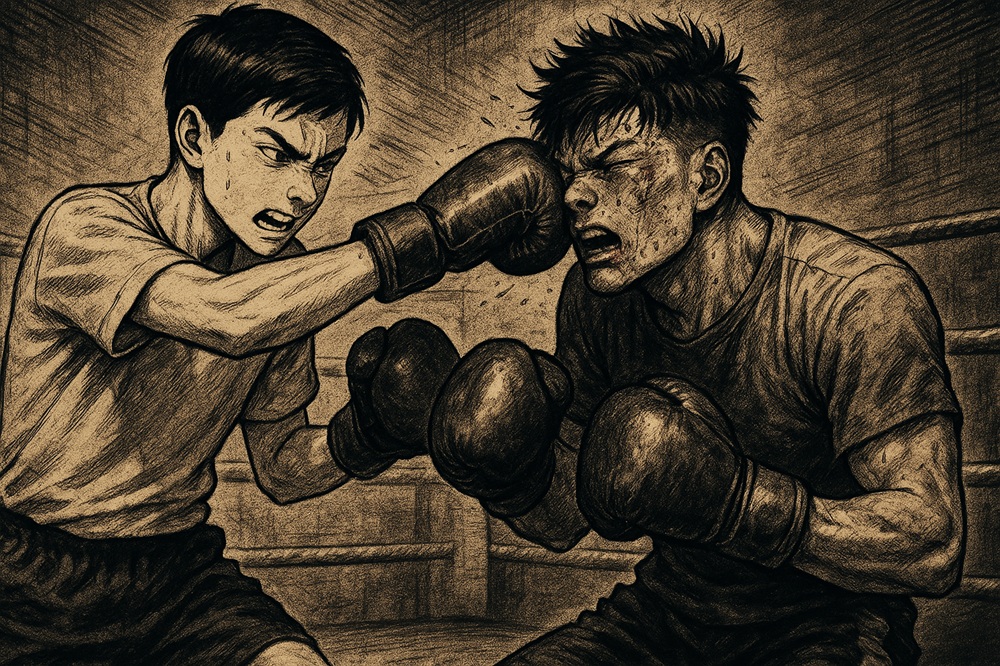

なぜB君が勝てたのか?

その理由は明確でした。

A君は色々な技を習っていたものの、すべてが中途半端。基本であるストレートパンチも浅くなり、他の技に頼るばかりになっていました。

一方、B君は愚直にジャブとストレートを反復。自分の体に染み込ませていたのです。その基本の完成度は、A君の派手な技術を完全に上回っていました。

師匠が言っていた言葉を思い出します。

「どんなに華麗な技も、全ては基本から成り立っている。まずはストレート。中途半端な技には真っすぐな一撃には敵わない。」

これは単なる“昔ながらの根性論”ではありません。技術的な裏付けがあるのです。

空手にも通じる「基本の力」

このエピソードを聞いて、私は空手の世界でもまったく同じことが言えると確信しました。

型の動き一つにしても、基本をしっかり身につけている者は、動きに“芯”、”軸”があります。移動稽古にしても、突きや蹴りの精度は基本稽古の出来によって大きく変わります。

空手の技も“多彩”に見えて、突き、蹴り、受け、構えといった“基本”が積み重なった結果に過ぎません。

それらの基盤が不安定であれば、いかに派手な技を習っても実戦では通用しません。

強い選手ほど「基本」に戻る

これは空手の全日本選手権で活躍した選手たちにもよく聞く話です。

どんなに強くなっても、行き詰まった時、また成長したいと思った時、彼らがやることは「基本に戻る」ことなのです。

基本の突き、基本の立ち方、構え、呼吸。

それを一から見直し、磨き直す。そうすることで新たな境地が開けていく。

強くなるためには応用も必要ですが、それを支えるのは常に“基本の精度”です。

まとめ:愚直な基本こそ、最強の武器になる

どんな武道・武術でも同じです。基本の積み重ねがあるからこそ、応用が生きてくる。

運動センスがあろうがなかろうが、派手な技を覚えようが覚えまいが、

“真っ直ぐな一撃” というのは、基本。磨きのかかった真っ直ぐな一撃は相手を倒すだけの力を持ちます。

それは突きの鋭さであり、動きの安定感であり、構えの強さであり、そして礼の美しさにまでつながっていくのです。

基本をおろそかにしない。

誰よりも丁寧に、誰よりも愚直に。

その積み重ねが、やがて誰にも真似できない“自分の武道”を作っていくのだと思います。