礼の美しい者は強い | 空手 千葉市

空手道武現塾 健心会・代表 石塚克宏(千葉市)

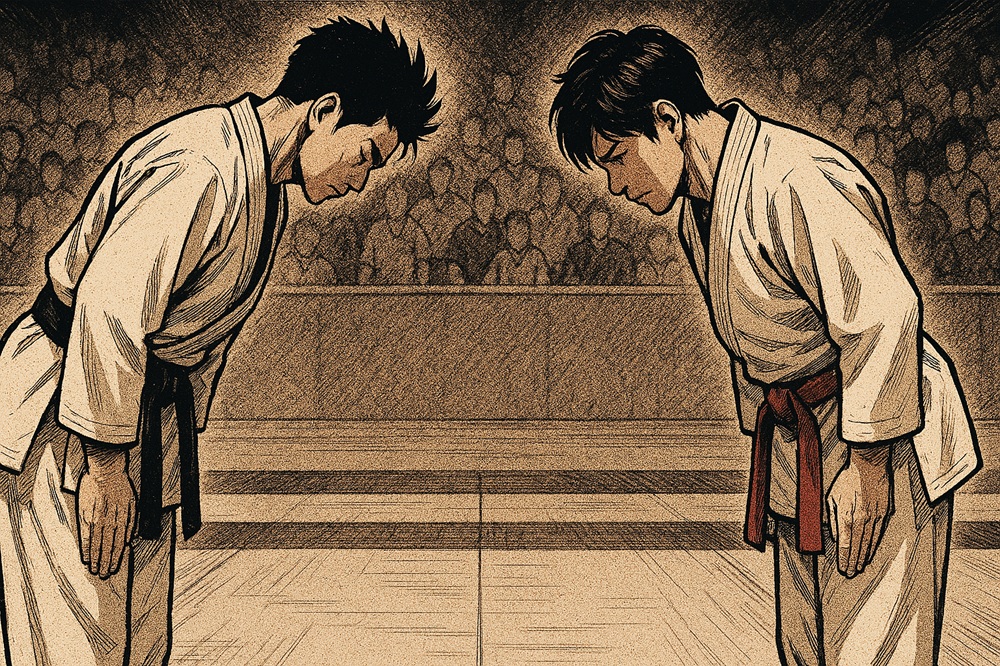

礼に始まり礼に終わる──その本質

武道や武術において「礼に始まり礼に終わる」という言葉はよく知られている。しかし、その「礼」とはただの形式ではなく、深い意味と機能を持っていることは、意外と知られていない。

私が学んでいる身体操作理論「レッシュ理論(4スタンス理論)」の提唱者である廣戸聡一先生の著書『格闘技版 4スタンス理論』(ベースボールマガジン社)の中のこのタイトルで、「礼」の重要性について非常に興味深い指摘がなされている。

廣戸先生は、「礼をすることは軸を形成すること」だと語っている。つまり、試合前に交わす礼は、ただの儀式ではなく、身体の軸を整え、自らの構えを確認し、闘う準備を完了させるための動作であると同時に、それを相手にも確認させるという意味を持つ。さらに言えば、礼とは互いの準備が整ったことを確認し合う軍事的な儀式であり、決して警戒を解く瞬間ではない。ここには、現代のスポーツとはまた違った、武芸者の厳しさと深さがある。

軸をつくる──レッシュ理論の核心

この「軸を形成する」という考え方は、レッシュ理論の中核でもある。人間の身体にはタイプによって異なる「軸の使い方」が存在し、それに合った動作やトレーニングを行うことで、本来の能力を最大限に引き出すことができるという理論だ。

軸が整っているというのは、つまり自分の身体を自在に扱える状態にあるということ。礼の動作ひとつで、その人の身体操作能力が見えてくるのだ。

礼で勝敗を読む──ある実験の話

この理論の実証的な面白さを感じたのは、数年前に行ったある“実験”においてだった。私は大学生の指導員と一緒に、少年空手の他流派の試合を観戦していた。そのとき、ちょっとしたゲーム的な試みをしてみたのだ。

そのルールはこうだ。試合開始の合図とともに、主審が「正面に礼、主審に礼、お互いに礼」と言うが、私はこの時点でどちらが勝つかを予想する。一方、指導員はその次の「構えて!」の後に予想を出す。つまり、私は礼の所作だけで勝敗を見極めるという試みに挑戦したのだ。

驚くべきことに、私と指導員の予想はほとんど同じ選手に一致し、しかもかなりの高確率で的中した。もちろん絶対ではないが、礼の所作を見るだけで、勝敗をある程度予測できるというのは、ただの偶然ではないと感じた。当然の事、と言っても大袈裟では無いほどだ。

礼を「自分を整える動作」として伝える

このように、礼には非常に深い意味と実践的な価値がある。そして、私が指導している子どもたちにもこのことを伝える際には、単なる「お辞儀の作法」として教えるのではなく、「自分を整える動作」として伝えるようにしている。

礼を通して身体の軸を感じ、自分を律し、そして相手を尊重する。そうした姿勢は、武道に限らず、どんなスポーツや社会生活においても重要な土台となる。

礼の美しさと「軸」の関係

では、礼から何が分かるのか。それは「軸」ができているかどうかである。

見た目にきれいな礼──たとえば背筋をピンと伸ばし、手の位置も整っていて、いかにも作法通りに見えるような礼であっても、それが「作り込まれた」ものであれば、私たちの目にはすぐに見破られてしまう。表面的には整っていても、身体の内側から湧き出るような安定感、軸の確かさが伴っていなければ、礼はただのパフォーマンスに過ぎないのだ。

軸ができている礼というのは、力が抜けていても芯がある。見た目は一見地味かもしれないが、どこか静かな迫力があり、姿勢や動作の一つ一つが無駄なく洗練されている。逆に、軸が崩れていると、動作に不自然さや過剰な力みが生まれ、全体がぎこちなく見える。それは、本人が意識していなくても如実に現れるものだ。

礼に現れる覚悟と修練

武道の世界では、長く続けていると礼一つでその人の修練の深さや心構え、さらには勝負に向かう覚悟すら読み取れるようになる。

礼法とは、相手を敬い、自分を律するものでありながら、同時に「隙を見せない」という戦闘の始まりの合図でもある。この微妙なバランスを取るためには、ただ形を覚えるだけでは不十分であり、自身の身体操作の軸をきちんと理解し、日々の稽古で積み重ねていく必要がある。

廣戸先生が「礼は軍事的な法」と表現している通り、武芸者にとっての礼は、生死を分ける瞬間すら含んでいる。古流剣術などにおいても、礼の瞬間に既に斬り合いは始まっているとされる場合もあるほどだ。

だからこそ、礼の瞬間に全神経を集中させ、自分の軸を正し、決して隙を見せない。その精神がそのまま、勝敗を分ける要素となるのだ。

このように、礼には非常に深い意味と実践的な価値がある。そして、私が指導している子どもたちにもこのことを伝える際には、単なる「お辞儀の作法」として教えるのではなく、「自分を整える動作」として伝えるようにしている。礼を通して身体の軸を感じ、自分を律し、そして相手を尊重する。そうした姿勢は、武道に限らず、どんなスポーツや社会生活においても重要な土台となる。

真の強さは礼に宿る

「礼の美しい者は強い」という言葉には、単なる見た目の美しさ以上の意味が込められている。それは、身体の芯から発せられる安定感、自己の内面との一致、そして相手との間に生まれる緊張感を受け止める力。

軸が決まり、動作にブレがない者は、結果として技においても強くなる。

私たちが普段何気なく行っている「礼」の一つひとつにこそ、本当の強さの入り口がある。だからこそ、ただ形をなぞるのではなく、自分の身体と心を整え、相手に敬意を持って向き合うという本質を、私たちは忘れてはならない。そして、それを実践できる者こそが、本当に強い人間であり、美しい武道家なのだ。